2025.11.21

, テーマ別

中山道、木曽路の宿場町を歩く

- 街歩き

- 観光名所

- 歴史

- 中部

お江戸、日本橋を起点に整備された交通網

すべての道はローマに通ずという言葉があるが、江戸時代の日本において街道の起点は日本橋だった。世に言う五街道、すなわち東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道が日本橋を中心に整備されたためで、以降、東京と名を改めた現在に至るまで国道の起点は日本橋と定められている。

なかでも中山道は東海道同様、江戸と京都を結ぶ重要な道路で、総距離は約540Km。名は海沿いを行く東海道に対し山中を行く道であることを表している。当然、起伏が少なく距離の短い東海道の方が歩きやすいだろうと思うが、当時、中山道を選ぶ人も多かった。東海道には大きな川がいくつかあり、雨の影響で渡れないなど所要日数が読めないのに対し中山道は旅程が計画しやすいのが利点だった。

江戸時代の街並みを残す中山道、木曽路の宿

今回、注目する木曽路はその中山道の一部で、中山道に置かれた宿場、六十九次のうち十一次があった。木曽路は木曽川に沿って峠と谷が続くが、そのほとんどが天領、すなわち幕府の直轄地であった。狭い箇所でも4~5mほどの道幅が確保されている一方、街道ギリギリのところまで山が迫る箇所も多く警備態勢が敷きやすいのも利点で、政情不安の幕末期、公武合体のため徳川家に降嫁された皇女、和宮も中山道を通られた。

この歴史ある街並みの多くが現在も往時のまま残されている。明治以降に整備の進んだ鉄道網では工事コストが低い東海道沿いのコースが主軸となったため近代化の波が緩やかだったこと、反面、地元の人々の生活道路として活用され続けたことが理由だ。

人々の努力が繋ぐ古い宿場町の景観

そしてもうひとつ、宿場町現存の大きな理由が昭和期以降の人々による復元保存活動にある。そのリードモデルとなったのが妻籠だ。昭和43年(1968)、長野県の明治百年記念事業をベースに保存活動が本格化。話し合いを重ねて昭和46年(1971)には妻籠を守るための住民憲章が制定された。宿場町の建物や街並みだけでなく周辺の農地や山々といった広範なエリア、1245haを丸ごと重要伝統的建物群保存地域に指定し、住民憲章で売らない、貸さない、こわさないの3原則を設けた。板葺屋根の葺き替えはもちろん、木造建築物を守る為の消火設備を充実させたり、郵便局や鉄塔、電線といった現代生活に必要な施設の設置方法やカラーリングに配慮したりと地域の保護、保全が徹底されている。

妻籠

- 電話番号

- 南木曽町観光協会0264-57-2727

- アクセス

- JR中央本線・南木曽駅から、南木曽町地域バスで7分、妻籠バス停下車

『旅コンテンツ 完全セレクション 歴史ある美しい街並み』P.80

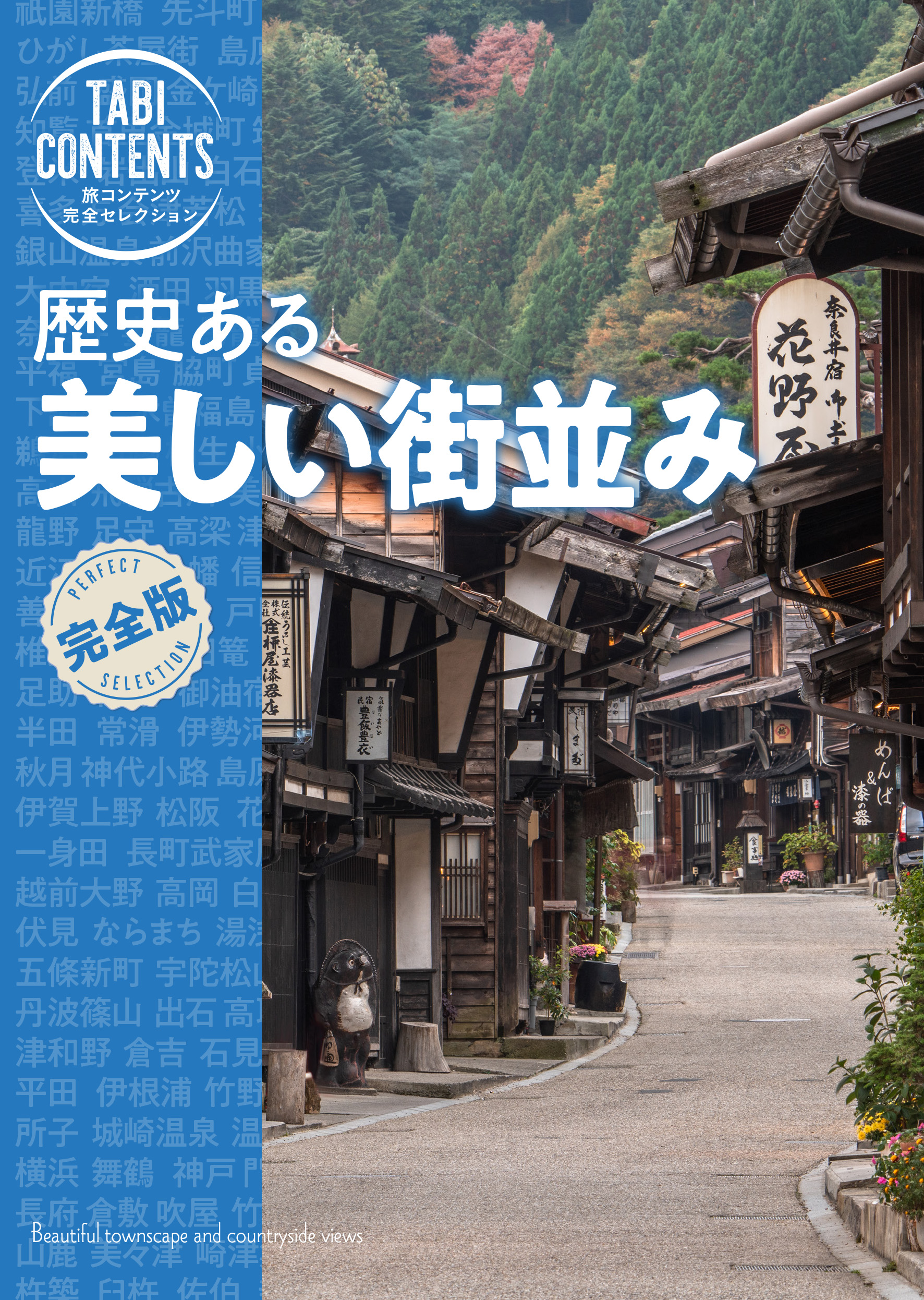

山に向かって登る緩いカーブに沿って建つ町屋

木曽路最大規模の宿場町で、江戸から来た旅人にとって中山道最大の難関と言われた鳥居峠前の最後の宿として大いに栄えた。奈良井千軒と言われた往時の街並みはいまも健在で、約1Kmに渡って続く街道沿いに出梁造りと呼ばれる木造の町屋が並ぶ様子は江戸期そのまま。1階より2階の屋根が大きく張り出す町屋の間には山からの清流が流れる水場もあり、大勢の旅人が行き交った山深い宿場の姿が容易に想像できる。

現在、町屋は地元産の蕎麦粉を使った蕎麦店や郷土の味、五平餅、自家製スイーツなどが食べられるカフェ、木曽漆器の店などになっており、内外からの旅行者で賑わっている。

妻籠同様、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定。

奈良井

- 電話番号

- 奈良井宿観光案内所 0264-34-3160

- アクセス

- JR中央本線・奈良井駅下車

『旅コンテンツ 完全セレクション 歴史ある美しい街並み』P.74

島崎藤村の故郷。作品に登場するスポットも点在

馬籠宿は江戸から数えて43番目の宿で、先に紹介した妻籠宿まで7.3Kmほどの場所にある。この地で生まれた島崎藤村が『夜明け前』の冒頭、「木曽路はすべて山の中である。」と書いた通り木曽路そのものが深い山中を通っており、馬籠は山の尾根に沿っているため急な坂道である反面、妻籠や奈良井の宿に比べて空が広く、晴れた日は爽快な眺望も楽しめる。

道の両側に建つ町屋はカフェやみやげ店になっていて五平餅や栗の菓子、焼きたてのおやきや煎餅などを食べ歩くのも楽しい。また、藤村生家跡地にある藤村記念館をはじめ、文豪の足跡を辿って歩くのもいい。

馬籠

- 電話番号

- 馬籠観光案内所 0573-69-2336

- アクセス

- JR中央本線・中津川駅から、馬籠行きバスで25分、終点下車

『旅コンテンツ 完全セレクション 歴史ある美しい街並み』P.82